Analyse Relationnelle via la Modélisation Sémantique

Introduction

Dans cet article nous ne discuterons pas des affirmations sociales

de la théorie de l'Analyse Relationnelle (AR ; Pierre Raynaud),

même si elles sont sources de nombreux commentaires sur leur bien-fondé et leur application,

pour nous concentrer sur ses aspects sémantiques issus a priori de la Sémantique Générale de

(SG ; Alfred Korzybski),

en lien avec la Modélisation Sémantique de la Connaissance de la Réalité

(MSCR ; L. Robin ; 1993-2006).

En ce qui concerne les informations générales sur l'AR on peut consulter le site de son concepteur. Ce dernier écrit :

Pour comprendre et intervenir dans les relations que nous entretenons avec autrui, l’AR commence son cheminement par l’étude des rapports entre la CARTE (le monde des concepts, des croyances, des opinions...) et le TERRITOIRE (le monde des faits et des évènements). Le premier parti pris de l’AR est de dire que tout ce qui est important se situe au niveau du Territoire, donc des interactions réelles entre les individus, et non pas dans leurs interprétations, explications, toujours abstraites et contestables. C’est le rôle de la Sémantique Générale de nous amener progressivement à poser autrement nos problèmes relationnels.

Ainsi l'AR postule implicitement l'impossibilité de définir des concepts sans l'effet de bord

dû à l'observervateur des faits, des événements.

La MSCR part du même postulat et donc méta-concepts

ou

concepts primitifs

, mais elle est plus optimiste :

on y postule l'existence de concepts dits intersubjectifs,

c'est à dire compris d'une manière unique pour toute une sphère de communicants

et à tout instant (c'est a priori seulement une limite à atteindre, mais en pratique,

on s'en approche très près), afin de pouvoir

mémoriser durablement une connaissance des faits, sans dérive sémantique (temporelle

ou subjective).

Ces concepts ne sont accessibles que via des situations qui leur font prendre corps et un

vocabulaire, celui des communicants, qui permet d'

L'objectif premier de la MSCR était de fournir une méthode performante pour concevoir

des bases de données et des logiciels robustes,

En outre, la SG, qui sous-tend l'AR, et la MSCR étant basées sur un même postulat,

celui de la relativité spatio-temporelle

des concepts

(alors dits endosubjectifs en MSCR) par rapport à la Réalité,

il est très intéressant de les étudier conjointement.

D'autant plus que si la MSCR évacue a priori l'aspect socio-psychologique du langage elle

prend fondamentalement en compte sa relativité subjective pour élaborer ses modèles

sémantiques (qui doivent être alors, in fine,

Si la sémantique est essentielle en AR comme en MSCR, la dernière est moins contrainte dans ses prémisses mais plus approfondie dans sa méthode, comme le lecteur pourra le constater au fil des explications suivantes.

Analyse Relationnelle et Sémantique Générale

Analyse Relationnelle

Pour partir d'un bon pied, explorons un document de formation à l'AR, qui la définit de manière synthétique, p. 9 :

L’AR, sur le plan théorique repose sur les découvertes de la Sémantique Générale, de l’École de Palo Alto et de la systémique pour l’essentiel ; elle comporte en outre des enseignements de type sémantique et linguistique et utilise des stratagèmes de communication.

L'apport à la psychologie/psychiatrie du constructivisme qui sous-tend les théories de l'École de Palo Alto ne sera pas abordé ici puisqu'on s'intéresse uniquement à la modélisation sémantique et son apport dans la compréhension des relations humaines communicantes, conflictuelles ou non, pas à la résolution de conflits ni à la mise en place de thérapies.

L'approche sémantique de l'AR apparaît d'emblée dans la notion d’adjectivogramme de changement

qui permet de caractériser hic et nunc

les intervenants dans une relation communicante :

L’adjectivogramme est le reflet de la façon dont une personne

se voit (en relation avec les autres) à un moment donné du

temps, ici et maintenant

comme on dit habituellement.

L’expression ici et maintenant

est importante, car nous

avons constaté que les adjectivogrammes d’une même

personne peuvent changer radicalement en très peu de temps.

Ainsi l'adjectif est ici circonscrit à la qualification des personnes dans leurs rapports aux autres. On peut dresser ci-dessous la liste des 170 adjectifs utilisés par l'AR.

Ayant des principes, À l'écoute, Absolu, Accueillant, Actif, Adepte, Admirateur, Affectueux, Agissant, Agressif, Aimable, Ambitieux, Amical, Apathique, Ardent, Artiste, Assuré, Attentif, Audacieux, Autoritaire, Aventurier, Bagarreur, Bienveillant, Boudeur, Bouleversé, Brillant, Brusque, Calculateur, Calme, Cartésien, Changeant, Charitable, Cohérent, Coléreux, Combatif, Commercial, Communicatif, Conciliant, Confiant, Consciencieux, Contrôleur, Cool, Courageux, Courtois, Craintif, Créatif, Décent, Décidé, Déclencheur, Découragé, Dépendant, Déprimé, Détendu, Dévoué, Directif, Droit dans ses bottes, Égalitaire, Égocentrique, Égoïste, Emballé, Emporté, En retrait, Enthousiaste, Entraînant, Entreprenant, Envieux, Explicatif, Exubérant, Faible, Fébrile, Fidèle, Fort, Fougueux, Fragile, Généreux, Génial, Haineux, Hardi, Hautain, Honnête, Hostile, Humain, Humble, Hypocrite, Illogique, Imaginatif, Immoral, Impérieux, Imperturbable, Imposant, Impulsif, Inconstant, Indécis, Indépendant, Individualiste, Indolent, Indulgent, Influençable, Insolent, Instinctif, Intuitif, Inventif, Joueur, Juste, Leader, Logique, Maître de soi, Manipulateur, Méchant, Médiateur, Mélancolique, Méthodique, Modéré, Moral, Moralisateur, Mou, Négligent, Nonchalant, Obéissant, Observateur, Orgueilleux, Original, Pacifique, Paisible, Paresseux, Participatif, Passionné, Paternel (Maternelle), Patient, Placide, Posé, Possessif, Pratique, Prétentieux, Protecteur, Provocant, Raisonnable, Rationnel, Reconnaissant, Réfléchi, Relationnel, Rêveur, Rusé, S'Engageant, Secourable, Serein, Sérieux, Simulateur, Sociable, Solitaire, Soumis, Souple, Spontané, Suiveur, Supérieur, Surexcité, Sympathique, Tacticien, Théoricien, Timide, Tolérant, Tourné vers les autres, Tranquille, Vaillant, Vaniteux, Vertueux, Vigoureux, Vindicatif, Violent, Volontaire.

La prise en compte du temps n'est pas explicite en AR, mais seulement évoquée par le fameux

ici et maintenant

, souvent rappelé pour signifier que ces adjectifs

ont une portée restreinte à des circonstances données. C'est pourquoi

si l'adjectivogramme peut changer rapidement, les modèles sémantiques produits ne peuvent

le montrer explicitement. Avec MSCR c'est possible, comme nous le verrons ultérieurement.

Pour ancrer l'adjectivogramme dans la réalité, l'AR utilise une mise en situation linguistique via des

phrases-récits

qui placent les adjectifs dans un contexte spatio-temporel :

Les phrases-récits travaillent le premier des critères présents

dans toute phrase que l’on émet : le degré de généralité.

Toute pensée, toute phrase, se situe sur une échelle allant

du plus général au plus précis et concret

.

À l’extrémité la plus générale se trouve les propos

abstraits évoquant des notions conceptuelles sans grand rapport avec

une quelconque réalité : ce sont les mots et expressions qui

constituent ce que nous avons appelé l’anti-dictionnaire, ou

pour faire simple le dictionnaire des mots qui ne veulent rien dire.

Avec l'AR il y a donc a priori une classification des concepts : celui de

démocratie serait donc (très) abstrait tandis que celui de chaise serait

(très ?) concret.

Cette position n'apporte en fait pas grand chose dans la compréhension des situations puisque le corpus

d'adjectifs pour construire un adjectivogramme (comme

Imperturbable, Imposant, Impulsif, Inconstant, Indécis, Indépendant…)

ne décrit pas vraiment une réalité tangible, puisque son application reste très subjective…

Son intérêt est donc plutôt simplement d'ordre méthodologique, qu'on peut résumer en un adage :

il faut toujours se méfier des mots trop abstraits

lorsqu'on veut décrire une situation

relationnelle.

L'AR sappuyant sur la Sémantique Générale, il devient donc important d'en découvrir maintenant les appuis sémantiques.

Sémantique Générale

La théorie de base sous-jacente est celle d'Alfred KORZYBSKI : la

Sémantique Générale (SG).

Dans cette théorie la sémantique linguistique

intervient en complément de

l'aspect physico-psychique de l'Homme comme rouage naturel essentiel de la communication humaine.

La sémantique générale oppose une vision aristotélicienne de la réalité à son

Les promoteurs de la SG affirment —un peu trop schématiquement— certains défauts de l'approche aristotélicienne et se pose —un peu trop vite— en remède salvateur :

Elle nous permet de nous débarrasser des mécanismes de pensée aristotéliciens, qui ont conditionné l'évolution des langages et des modes de pensée de la culture occidentale depuis 2500 ans, et qui nous enferment dans une logique de pensée par opposition, réductrice et génératrice de conflits.

Finalement la SG ne s'intéresse vraiment ni à la spécialisés

,

comme celui de la Société Européenne de Sémantique Générale,

les plus problématiques étant baptisés en SG non-identité

, réaction sémantique

,

niveau d'abstraction

, auto-réflexivité

et multi-ordinalité

,

ont été analysés en profondeur par Kant, Husserl, Frege, Boole, Cantor, Russell, Poincaré,

Saussure, Searle, etc…, chacun à sa manière, sous d'autres aspects et d'autres vocables :

réalité, dénotation, objet, ensemble, logique des propositions,

logique des prédicats, modèle,

signe, signifié, signifiant, référent.

Ce masquage linguistique est assez étrange car sur le même site on découvre

les textes fondateurs de Korzybski

(voir par exemple les citations du chapitre VII, où l'on jette les bases du rejet de la posture aristotélicienne, pp. 92-93).

On peut donc dire que la SG pose des problèmes fondamentaux sur la communication humaine, certes, mais ne les résoud pas en pratique, car le système non-A de Korzybski ne conduit à aucun formalisme ni aucune structure formellement définie. De plus, dans les écrits récents sur le sujet, on trahit la pensée originelle de la SG pour se contenter d'asséner désormais quelques affirmations dogmatiques à l'abri d'une pléiade de nom prestigieux, dont Einstein et Heisenberg, compagnons bien opportunistes de Korzybski, comme on peut le lire dans un document qui synthétise pourtant assez bien la SG :

EINSTEIN, HEISENBERG, KORZYBSKI et autres : L’observateur est partie intégrale de l’événement observé qu’il influence par son observation. Cet événement ne peut être séparé des circonstances (espace-temps). La particule est tantôt masse, tantôt onde (contradiction assumée).

Lorsqu'on a étudié suffisamment la Relativité et la Mécanique Quantique, la compacité de l'affirmation précédente laisse perplexe. Néanmoins A. Korzybski dégage deux notions relativement floues parmi bien d'autres, plus précises, mais considérées comme fondamentales et complémentaires pour l'AR, et intéressantes pour la modélisation sémantique :

la carte (verbale), représentation symbolique d'un monde abstrait dans la conscience d'un (ou de plusieurs) locuteur (s),le territoire , représentation d'un monde concret. On admet aussi la notion decarte mentale (dans l'esprit de chacun) en liaison étroite avec celle de carte verbale (dans l'esprit de tous).

Il est assez étonnant de voir que la plupart des promoteurs de la pensée de Korzybski ne retiennent

que les deux notions précédentes alors que dans le supplément III de son ouvrage fondamental

SCIENCE and SANITY

ils ne forment que les deux premiers points sur une liste de trente,

numéroté de A à… Z3 !

De plus ces notions n'en sont pas vraiment car il s'agit d'une simple métaphore introductive.

On peut alors noter que la racine syntaxique territor- n'est rencontrée que dans six pages sur

les quelque 760 pages de l'ouvrage, alors que la racine mathematic- est rencontrée

dans plus de 150 pages simplement sur la première moitié, mais que l'aspect formel/symbolique

développé dans les fondements de la SG est complètement oubliée dans son application.

Ces notions se retrouvent en MSCR, mais soit développées et approfondies, soit

sous un vocabulaire différent, avec le net avantage d'offrir un réel moyen d'appliquer la théorie,

en particulier non-A

, mais

que Korzybski accepte dans ses principes fondateurs :

Mathematic appears as a very limited but the only language in existence, in the main similar

in structure to the world around us and the nervous system

(affirmation n° 17 p. 752).

La SG soulève aussi certains problèmes précis à propos de la sémiotique qu'on peut développer ci-dessous, avec des commentaires qui permettent soit d'en montrer la pertinence, soit d'en montrer l'insuffisance d'analyse. Le lecteur peut passer cette analyse, sans problème pour la compréhension de la suite.

Modélisation Sémantique de la Connaissance de la Réalité

Dans ses fondements théoriques, la MSCR considère aussi le locuteur comme immergé dans un monde réel, mais pour le modéliser on place la réflexion au niveau supérieur : comme un démiurge observant la Réalité dans son extension spatio-temporelle.

La MSCR relève uniquement du constructivisme philosophique et les modèles sémantiques qu'elle produit évacuent, par principe même de construction, tout conflit d'ordre relationnel à propos de l'interprétation des modèles. C'est en cela qu'elle diffère radicalement de l'AR, mais qu'elle en constitue un prolongement analytique salutaire : les conflits naissent souvent d'une incompréhension mutuelle, faute d'un cadre théorique permettant d'associer univoquement des concepts aux mots utilisés pour communiquer, tout en comprenant leur variabilité subjective.

Donc la MSCR permet d'éviter le plus possible l'aspect obscur de l'AR, tapi dans

les stratagèmes de communication

qui relèvent presque de la manipulation mentale, sans doute productifs dans les situations

conflictuelles extrêmes voire pathologiques, mais très discutables lorsqu'on les applique

par exemple à une relation vendeur-acheteur pour laquelle la symétrie du profit relationnel

n'est aucunement garantie alors que l'anti-symétrie de l'intérêt financier y est assurée.

Pour la MSCR d'une part les CARTES de l'AR sont scindées en

Réalité et Connaissance

Ainsi, avec la MSCR, on ne modélise pas la Réalité,

que l'on postule insaisissable dans son foisonnement particulaire et ondulatoire,

mais la

En MSCR la notion de concept est la clé de la sémantique, des croyances et des opinions, et c'est l'objet théorique le plus difficile à appréhender, puisqu'elle rassemble d'emblée les concepts endosubjectifs, relatifs au sujet qui pense, des concepts intersubjectifs, relatifs à une communauté au sein de laquelle on veut communiquer. La différenciation n'a se sens qu'en amont puisque, par définition, un concept endosubjectif n'est pas compréhensible par une communauté de communicants : ce sont les signifiants qui permettent aux autres de faire le lien avec leurs propres concepts. En MSCR on cherche à construire un modèle de réalité compréhensible par tous, sans interprétation hasardeuse, que ce soit maintenant ou bien plus tard, ici ou là, même si l'on peut aussi représenter une pensée où des concepts ne sont pas exprimés par des signes.

La MSCR ne présuppose

Par exemple, démocratie n'est ni plus ni moins abstrait que chaise.

La notion de niveau d'abstraction

est essentiellement subjective : par exemple

pour de nombreux ingénieurs la notion de matrice carrée est banale et correspond à

un objet du domaine mathématique, déjà manipulable

sur la plupart des calculatrices de poche ;

pour le béotien ça ne veut rien dire et restera infiniment abstrait. Mais

pour le technicien en fonderie cela correspondra à un objet

précis de son atelier, tangible et massif. Même si on peut étymologiquement admettre

un ancêtre commun dans les deux acceptions de matrice,

on considère plutôt qu'un même mot peut désigner plusieurs concepts ; et c'est pourquoi

on lève les ambiguïté par des signifiants plus complets (comme matrice (mathématique),

matrice (fonderie), …).

La MSCR substitue à la notion de hiérarchie de l'AR,

qui impose un ordre dans des niveaux d'abstraction, la notion d'

La MSCR propose donc des modèles conçus de telle sorte que leur vue doit permettre,

Ainsi, les modèles définissant essentiellement une connaissance non conflictuelle d'une certaine réalité, la MSCR impose le choix d'un vocabulaire adapté aux situations, partagé entre les locuteurs. Les 170 adjectifs de l'AR sont donc a priori à analyser avec soin dans chaque acception.

Enfin, la MSCR plaque des

La première étape de l'analyse en MSCR est donc la sémantisation, des choses et des actions.

Perception et Sémantisation

Avant de pouvoir être verbalisée, une perception est considérée comme résultant d'un processus husserlien

appelé noèse dont le substrat est le phénomènes

. qui

permet de sémantiser

via des éidos

dans une

immersion philosophique., sortes de pendant des

cartes mentales de la SG. La description de la noèse n'apporte pas grand chose ici

pour étayer notre propos, donc nous n'en dirons pas plus (le lecteur intéressé peut

compulser un article de DRIX & ROBIN publié en 1995).

D'un point de vue méthodologique on s'accorde pour donner un sens aux réifiées

. que l'on perçoit :

on sémantise avec des noms communs et des verbes, complétés par des adjectifs, pour qualifier

les choses, et des adverbes, pour qualifier des actions.

Dans la MSCR on postule que toute chose est

Par exemple on peut connaître une Personne, et la percevoir, ici et maintenant, en tant que Conducteur si elle est au volant d'une automobile, ou plus tard et ailleurs comme Médecin, dans son cabinet médical : on met ainsi en évidence plusieurs fractions sémantiques reliées entre elles par la relation d'Affinité pour former un dénoté, c'est à dire une représentation sémantique d'une saillance de la réalité. Néanmoins, d'une manière intersubjective cette personne est à la fois un conducteur et un médecin : sans doute ce conducteur n'a d'existence qu'à partir des 18 ans de la personne et le médecin n'a d'existence qu'à partir des 26 ans de la personne : le temps est donc à prendre en compte dans la sémantisation, souvent implicite dans les langages vernaculaires.

Sémantisation et Langage

Pour la MSCR le langage est avant tout verbal et la notion de concept ne suppose pas nécessairement

une symbolique écrite, puisque ces concepts sont a priori endosubjectifs et correspondent

à une saillance neurologique au sein d'un cerveau.

En revanche on postule la notion de message

.,

verbal en premier, graphique en second (et en complément).

Le concept de la MSCR est donc, grosso modo, un point sur une carte de la SG :

la carte serait donc, primitivement, un ensemble de concepts.

Le langage n'est pas vu comme une structure syntaxique, mais comme une première écriture

—informelle— d'une connaissance de la Réalité. On cherche donc, grosso modo, à construire une

structure qui traduit l'informel en formel, c'est à dire en

Si l'AR dispose d'un corpus d'adjectifs pour qualifier les relations afin de guider une analyse

in situ, la MSCR n'impose rien au niveau du vocabulaire à utiliser, puisque celle-ci étant destinée

à être inter-linguistique et adaptée à toute situation, les modèles sont extra-linguistiques avec

une ouverture et une souplesse maximale, y compris lors d'un changement de

Il est important de noter dès maintenant que tout adjectif est vu de la même manière qu'un nom commun,

par élision,

comme lorsqu'on dit lors d'une photo de famille Les petits devant et les grands derrière.

.

Dans cet exemple, Grand désigne un concept autant que

Homme, Bateau ou Animal : les notions d'adjectif et de substantif

n'étant que des effets grammaticaux, et les mots (comme ceux donnés en exemple) n'étant

que des signes pour les désigner. Il en va de même pour les verbes et les adverbes.

Ainsi la MSCR ne repose sur aucune grammaire, d'aucune langue, car les aspects grammaticaux

sont souvent des convenances d'usage. Par exemple on dit plus facilement

Dominique a mangé rapidement, ce midi

que

Dominique a rapidement mangé, ce midi

,

mais on pourrait admettre de dire Dominique a rapide mangé, ce midi

, comme on accepte

Dominique a vite mangé, ce midi

, sans opposer un adverbe à un adjectif puisque

vite n'a pas de forme adjective (alors qu'on a rapide et rapidement).

Les langues masquant souvent des précisions

dont tout le monde n'a pas conscience, les propos sont souvent mal interprétés, donc peuvent

être source de conflits… relationnels.

On admet donc que le langage n'est donc pas réductible à une suite de signes articulés autour d'une grammaire, si aboutie soit-elle. Pour bien comprendre en quoi une langue vernaculaire est truffée de bizarreries grammaticales, souvent géographiquement ou historiquement justifiables mais qui compliquent la compréhension d'un message, le mieux est d'étudier l'espéranto, puisque c'est une langue construite pour à la fois éliminer au maximum les couches de curiosités étymologiques et rendre le vocabulaire lui-même constructible avec un processus agglutinant.

Langages et Signes

Avec la MSCR on postule que tout langage efficient nécessite l'existence d'un ensemble de concepts intersubjectifs, avec les principes suivants :

- cet ensemble est

unique donc commun à tous les langages ; - chaque concept n'a de

réalité qu'endosubjective : par exemple, le concept (abstrait donc) lié aux mots pomme, apple, Apfel, яблоко, etc., est supposé être LE représentant de chacun des 7 milliards de concepts endosubjectifs mis en œuvre lors de la sémantisation produite à la vue de l'image suivante ;

; - chaque concept

n'a d'intérêt linguistique que par le truchement de messages/signes linguistiques dessinés-photographiés-écrits ou bien sonores-verbaux, appelés signifiants seulement lorsqu'ils désignent un concept.

On postule enfin qu'on ne peut prouver l'existence de la Réalité via nos vécus de conscience et

donc que l'imaginaire fait aussi partie de la Réalité, et rejoint donc la posture initiale de la SG.

Ce qui induit une modélisation fine avec une symbolique en graphes

d'

La notion d'René est un mammifère

ou René est un animal

que l'on fait porter alternativement sur l'instance désignée par René).

On peut aussi dire que c'est le référent linguistique lié à un signifiant.

Les artéfacts de MSCR, sur un exemple

Par exemple on peut

modéliser/représenter ce qui suit

(le locuteur est désigné ici par Je) :

Je pense que René est un homme autoritaire. Dominique sait que René est Médecin

.

On ajoute une désignation avec le message NS_2530472314159

pour présenter explicitement plusieurs messages, les autres étant implicites afin d'alléger

la représentation graphique du modèle sémantique.

On peut y voir :

- les messages (

intemporels ), assimilables à de simples chaînes de caractèresa priori sans aucune signification (comme chair, qui n'induit pas la même chose dans l'esprit d'un français ou d'un anglais) ; - les instances (

temporelles ou non ), actives uniquement sur un intervalle de temps [tdébut ; tfin], émergences de la réalité (ou d'un imaginaire) au travers d'une conscience (hic et nunc), appelées aussi fractions sémantiques lorsqu'elles sont intemporelles ; - les concepts (

intemporels ), postulats de compréhension intersubjective, concrétisés dans le cerveau des locuteurs par un phénomène de re-connaissance ; - les actions, instances de changement, d'évolution des

choses

donctemporelles ; un lien particulier permet de relier un Agent à une action ; idem pour ses éventuels Objets ; - les désignations (symbole ∂), actions primitives reliant des messages à

des instances ou à des concepts (pour alléger le graphique on écrit par exemple ∂("René")

pour signaler

l'instance que désigne le message "René"

et simplement un message signifiant à côté de chaque concept) ; - les sémantisations (symbole σ), actions primitives reliant des concepts à des instances.

On peut aussi étudier ci-dessous le script qui permet de construire le graphe ci-contre. Ce script est modifiable et exécutable par le lecteur ; on note que les chaînes de caractères sont assimilables à des messages (par exemple : "Dominique" .désigne (d)).

On peut ajouter sur le modèle déjà représenté la modélisation décrite par :

Hiérarchie vs Affinité

Hiérarchie et approche ensembliste

La notion d'entité, comme celle d'ensemble, permet de définir des intersections et des hiérarchies.

Ainsi par exemple on dit couramment que l'ensemble des mammifères est inclus dans celui des animaux :

symboliquement on écrit Mammifères ⊂ Animaux.

Ceci équivaut donc à affirmer que tout mammifère est un animal

.

Une hiérarchie est donc toujours la cristallisation

Ce principe de classification est fécond en Science car en définissant intemporellement

les notions par ses référents, il permet a priori la continuité des recherches et la pérennité des concepts.

Il est souvent utilisé aussi en Informatique pour construire des

structures de classes

d'objets censés représenter la Réalité.

Mais un problème surgit dès qu'on

quitte le monde scientifique : en dehors il n'y a pas à définir de notions puisque le vocabulaire

employé n'est que le fruit d'une sorte de décantation conceptuelle, donc

temporelle. Ainsi par exemple

on ne définit pas scientifiquement l'adjectif autoritaire appliqué à une personne,

ou le mot véhicule, et un dictionnaire ne nous apporte pas grand chose de plus

scientifique, seulement des usages.

Enfin on peut n'être autoritaire que dans certaines circonstances et on peut estimer que si

Dominique transporte son petit dernier dans une brouette, celle-ci devient ipso facto un

véhicule, alors qu'il serait ridicule d'affirmer que toute brouette est un véhicule

.

Pour conclure : aucune classification ne supporte la contingence. De là en particulier

les problèmes de compréhension mutuelle, en particulier dans la conception des logiciels

dès qu'on n'utilise pas à fond le langage des futurs utilisateurs.

En effet les développeurs de logiciels inventent des notions nouvelles,

au icônes

qui réinventent une écriture idéographique

préhistorique alors que le langage naturel est explicite ; par exemple, quelle icône inventer

pour l'instruction suivante :

Pourtant on peut tenir compte de la contingence,

du fameux ici et maintenant

de l'AR.

Affinité et approche ensembliste

En MSCR il n'y a aucune inclusion a priori et même mieux : chaque

dénoté

de la Réalité n'est perçu qu'au travers de fractions sémantiques,

parfaitement complémentaires. On a donc symboliquement, par exemple :

Mammifère ∩ Animal = ∅ ; égalité qui

fait évidemment bondir le lecteur s'il adopte une lecture purement ensembliste des signifiants.

Mais il faut comprendre ici que Mammifère et Animal désignent chacun

l'ensemble de toutes les instances sémantisées par

La MSCR ne conçoit pas la notion de hiérarchie, mais une notion spécifique, sorte de relation EST UN contingente : l'affinité. L'affinité est une relation intemporelle symétrique, définie sur l'ensemble des instances. En la complétant par réflexivité et transitivité, on peut aussi la considérer comme une relation d'équivalence dont chaque classe représente un dénoté.

L'activité des instances

L'activité d'une Jean est né le 08/07/1621 et mort le 13/04/1695

revient

à dire implicitement que sa fraction sémantique d'Homme n'a été perçue intersubjectivement

qu'entre ces deux dates. Un médium peut très bien dire qu'il a eu conscience de la présence de

Jean le 6 juin 2014 ; ça reste à admettre pour tout le monde !

Si l'on sait ensuite que Jean s'appelle de la Fontaine, alors on est en droit d'admettre

que l'auteur est bien

L'activité des instances de désignation (symbole ∂) ou de sémantisation (symbole σ) est définie par un intervalle unique [tdébut ; tfin].

L'activité d'une fraction sémantique est déduite et multiple : elle est portée par l'activité des instances de sémantisation (symbole σ) dont elle est la cible.

La temporalité de l'affinité est donc multiple,

Sur un exemple

Pour illustrer cette énorme différence dans l'approche sémantique

on peut reprendre un exemple de hiérarchie

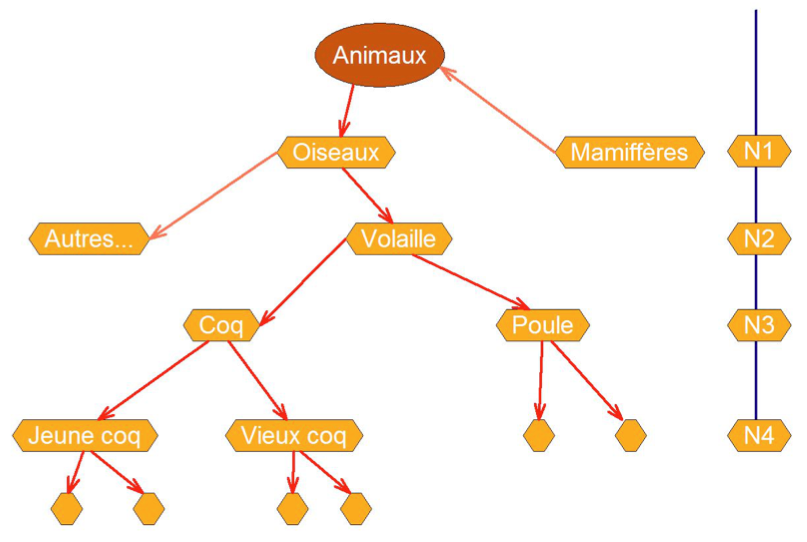

donné par P. Raynaud, appelé arbre thématique

dans le vocabulaire de l'AR, où les niveaux

apparaîssent clairement :

Ainsi dans une hiérarchie où apparaît Volaille il est facile de placer Poule et Coq comme ses héritiers, puisqu'on admet facilement que toute poule et tout coq EST UNE volaille. En revanche il est plus délicat de placer ensuite Poussin, Coquelet et Poulet : le poussin devient successivement coquelet puis poulet, jeune volaille soit mâle soit femelle.

En MSCR l'affinité ne définit pas un arbre mais un

Ce graphe exprime simplement que, d'une part, la sémantisation nous conduit à des fractions sémantiques d'animal, de jeune, de vieux, de mammifère, etc… (on peut dire plus simplement il y a des animaux, des jeunes, des vieux, des mammifères, etc…) et d'autre part que certains vieux sont animaux (donc certains animaux sont vieux), certains jeunes sont animaux (donc certains animaux sont jeunes), certains mammifères sont animaux (donc certains animaux sont mammifères), etc… Ce graphe n'impose même pas qu'on ne puisse être jeune et vieux à la fois ou qu'on ne puisse être oiseau et mammifère à la fois. Ces contraintes sont des lois à imposer au modèle.

En déplaçant les nœuds du graphe,

on peut alors

Conclusion

L'Analyse Relationnelle (AR) s'intéresse essentiellement aux contingences de la communication humaine, avec d'une part une prise en compte de ce que les personnes concernées perçoivent de la Réalité dans leur relation aux autres, et d'autre part de la façon dont elles perçoivent cette relation.

La Sémantique Générale (SG), base théorique des méthodes de l'École de Palo Alto, apporte un substrat conceptuel pour savoir comment analyser une telle réalité, avec des notions de CARTE (l'interprétation sémantique de la Réalité, abstraite) et de TERRITOIRE (la Réalité en soi, concrète). Cependant elle reste vague quant aux moyens de l'exprimer hors de tout contexte linguistique qui, s'il est utilisé, risque d'entraîner de multiples interprétations d'une même expression (côté CARTE) et donc de ne pas permettre de clarifier les incompréhnesions conflictuelles dans les relations humaines, alors que leur analyse fine est bien la pierre angulaire de l'obtention d'un changement de la Réalité (côté TERRITOIRE).

La notion d'Arbre thématique exploitée par l'AR apporte un élément de solution à cette problématique mais elle a le gros défaut de ne pas pouvoir prendre en compte la contingence temporelle —défaut donc rédhibitoire pour tenir compte du changement—, et de ne pouvoir exploiter une contingence sémantique que via des hiérarchies, donc au prix d'une multiplication artificielle des signifiants et une explosion combinatoire des nœuds dans les arbres ainsi conçus.

À l'inverse, la Modélisation Sémantique de la Connaissance de la Réalité (MSCR) s'affranchit de toute réduction à un dualisme abstrait-concret et de toute hiérarchie, en ayant d'une part pour principe —comme la SG— de prendre en compte l'ensemble de la Réalité pour analyser les situations, y compris les perceptions variées des locuteurs, et d'autre part pour objectif premier de mettre au point des modèles expurgés de toute interprétation linguistiquement et émotionnellement variable et de tout point de vue classificateur.

Elle offre ainsi un cadre bien plus riche que la SG pour guider l'AR dans sa quête de solutions à des situations relationnelles, conflictuelles ou non : elle remplace le dualisme CARTE(S)-TERRITOIRE(S) par un triptyque MESSAGE(S)-INSTANCE(S)-CONCEPT(S) qui a le net avantage de pouvoir à la fois s'interpréter linguistiquement comme un monde de triangles sémiotiques, et structurer des analyses de situations en modèles sémantiques, graphes reliant explicitement des messages, des instances et des concepts et permettant une gestion informatique d'une connaissance ainsi représentée. Enfin la MSCR substitue l'affinité à l'héritage (appelé aussi spécialisation) inhérent aux hiérarchies et donc ne peut conduire à la notion de niveau conceptuel que via des lois exprimées de façon formelle (donc extra-linguistique) sur les modèles sémantiques M-I-C, donc sans les remettre en question à chaque changement de point de vue.

Ainsi la MSCR constitue en quelque sorte un prolongement opérationnel de la SG, donc directement exploitable en AR.